Die Internet-Enzyklopädie "Wikipedia" verzeichnet schon etwas länger den sportlichen Eintrag "Big Four". Dort ist fein säuberlich aufgelistet, wie strahlend die jüngere Tennis-Vergangenheit für ein kleines Grüppchen von Elitespielern war - und wie trist und frustrierend für den großen Rest der Berufsspieler im globalen Wanderzirkus. Seit Rafael Nadal 2005 noch im Teenageralter seinen ersten French Open-Titel gewann, wurden die Grand Slam-Wettbewerbe fast lähmend von den absoluten Superstars beherrscht.

Nur zwei Außenseitersiege: "Delpo" 2009 und Cilic 2016

Zählt man neben Roger Federer, Novak Djokovic, Andy Murray und Nadal auch noch den dreimaligen Major-Gewinner Stan Wawrinka zu diesem Spitzentrupp der außergewöhnlichen Gentlemen hinzu, gab es in den letzten dreizehn Jahren nur zwei siegreiche Außenseiter: Juan Martin del Potro bei den US Open 2009 und Marin Cilic in New York 2016.

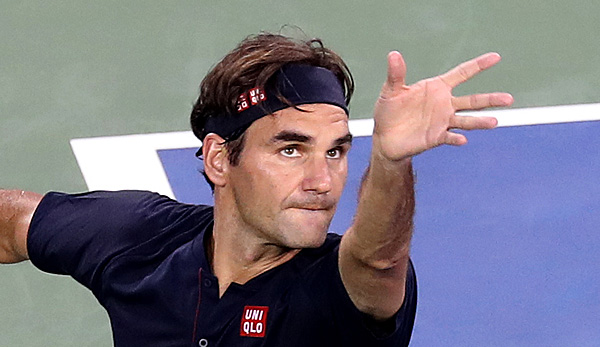

Kein Wunder, dass auch für das kommende Grand-Slam-Spektakel im Big Apple wieder einmal die üblichen Verdächtigen zu den Titelanwärtern und Wettfavoriten gehören: Djokovic besonders - nach seinem starken Comeback. Aber auch Federer und Nadal, die alten Titanen, die einst die Vormachtstellung nur weniger Profis mit ihrem Zweikampf eröffneten.

Gleich Mehrere Jahrgänge standen im Schatten der Capitanos

Hunderte Rivalen sind im letzten Jahrzehnt an der Dominanz von Federer und Co. gescheitert, viele von ihnen befinden sich inzwischen längst im Ruhestand. Keiner außerhalb der Big Four oder Big Five schaffte es jemals auf den Weltranglisten-Gipfel, mehrere Tennis-Jahrgänge standen während ihrer ganzen Karriere im großen Wurfschatten der Capitanos.

Wie sehr die Übermacht auch schon die Jüngeren im Nomadenbetrieb beeinflusst und belastet, zeigt das Beispiel des deutschen Ausnahmetalents Alexander Zverev - schon seit er seine ersten professionellen Schritte im Tennis-Tingelkosmos machte, wurden von ihm herausragende Ergebnisse speziell bei den Grand Slam-Turnieren verlangt.

Boris Becker: "Die Next Generation hat noch nicht ausgelernt"

Dass er mit 20 oder 21 gelegentlich auf Major-Niveau früh scheiterte, wurde immer mehr mit einem alarmierten Unterton quittiert - und der Frage: Kann dieser Zverev etwas Großes werden, kann er etwas Großes schaffen? Oder reiht er sich die Phalanx der Abgeprallten ein, in die von den Topgrößen distanzierten Kollegen?

Es schien, als sei Zverev schon am Ende seiner Karriere, nicht etwa gerade am Anfang. "Man muss die Kirche mal im Dorf lassen", sagt dazu Boris Becker, der dreimalige Wimbledon-Sieger, "diese ganze Next Generation hat ja noch nicht ausgelernt. Ihre Laufbahn beginnt erst, und es wird auch immer wieder Rückschläge geben."

Zverev selbst hat es allerdings nicht so sehr mit der Geduld, er heuerte jetzt Ivan Lendl als Coach an. Wächst damit die Chance, einen der dicken Pötte zu gewinnen? Oder wächst auch das Risiko des Versagens?

Auf den großen Bühnen zählt die Erfahrung mehr

Eigentlich hat sich ja der Zeithorizont für Karrieren im Tennisgeschäft in den letzten Jahren merklich verändert. Viele Spieler erreichen ihre stärksten Leistungen deutlich später, viele bleiben auch bis weit in ihre Dreißiger auf der Tour. Aus einer kleinen Ü30-Fraktion ist fast eine Mehrheit bei vielen Wettbewerben geworden, auch alle aus der Elite sind jenseits der 30. Ihre Überlegenheit bei den Grand Slams kommt nicht von ungefähr, denn wie nirgendwo anders in der Tenniswelt zählen auf den großen Bühnen Erfahrung, taktisches Geschick, das richtige Matchmanagement und das in vielen Jahren destillierte Selbstbewusstsein.

Nichts kann bei Grand Slams das Gefühl und das Wissen ersetzen, sich schon einmal gegen alle und alles durchgebissen zu haben. "Der erste Sieg ist der allerschwerste überhaupt", sagt John McEnroe, der einst so geniale Amerikaner, "aber wenn du in einer Generation mit den Federers und Nadals zusammenspielst, ist es fast zur Unmöglichkeit geworden." Für viele Jüngere sei es "extrem frustrierend" gewesen, so "BigMac", "als Federer und Nadal nach ihren Verletzungscomebacks sofort wieder Grand Slams gewannen." Und nun auch noch Djokovic, auch er schwang sich wieder zum Major-Gewinner auf, nach der bislang tiefsten Krise seines Tennislebens.

Quervergleiche der Marke Federer? Selten hilfreich!

Wie gerecht und wahr ist es, was Federer, der "Maestro", jüngst in einem Interview andeutete - dass die sogenannte Next Generation nicht auf einem ähnlichen Level sei wie die Youngster um Nadal damals, in den Jahren nach 2005? Nadal, so hatte Federer ausgeführt, habe schließlich mit 19 Jahren schon 20 Turniere gewonnen, darunter auch mehrfach die French Open.

Solche Quervergleiche sind selten hilfreich, es gibt schließlich auch Experten, die behaupten, Federer und Nadal hätten in ihren Glanzjahren nicht annähernd so starke Konkurrenz gehabt wie die Asse der 80er oder auch 90er Jahre.

Klar ist allerdings, dass Zverev, der Grieche Stefanos Tsitsipas, der Kanadier Denis Shapavalov oder auch der erratische Australier Nick Kyrgios - allesamt Köpfe der Next Generation - Siege wirklich veredeln würden, wenn sie noch jetzt gelängen, in der langsam auslaufenden Epoche der Big Four. "Später wird jeder sagen: Na ja, Federer und Nadal und Djokovic sind ja auch nicht mehr da", meinte Mats Wilander, der frühere Weltranglisten-Erste aus Schweden. Es wäre ungerecht für die Jüngeren - und trotzdem wahr.